「ワンルームが狭く感じる」「家具が多くて圧迫感がある…」そんなふうに感じていませんか? じつは、家具の置き方や収納の選び方を少し見直すだけで、お部屋はぐっと広く、心地よく見えるようになります。この記事では、スッキリ見える配置と居心地のいい空間づくりを、はじめての方にもわかりやすい言葉で丁寧にご紹介します。今日からできる小さなコツで、お部屋にもっと“余白”をつくっていきましょう。さらに、女性一人暮らしでも無理なく実践できる工夫や、インテリアを楽しみながら整理するコツもお伝えします。おしゃれで機能的、そして心がほっとする空間づくりのヒントをたっぷり詰め込みました。

ワンルームが狭く見える原因を知ろう

まずは「なぜ狭く感じるのか」を知っておくと、対策がスムーズです。ちょっとした見え方の違いや、光の入り方、家具の選び方が大きく印象を変えることもあります。

- 視線が分断されている:家具の高さや色がバラバラだと、目線があちこちに散ってスッキリ見えません。特に異なる素材や色が混ざると、全体がごちゃっと見えてしまいます。

- 動線がふさがれている:入口から窓までの“抜け道”がないと、空気や光が通りにくく、窮屈に感じます。人の動きが止まると、部屋全体の流れも止まってしまうんです。

- 暗い色や重い素材が多い:濃い色やどっしりした素材は、視覚的に面積を縮めて見せがちです。とくに床やカーテンなどの大きな面が暗いと、圧迫感を強く感じることも。

- モノが表に出すぎている:収納しきれない物や飾りが多いと、視線の逃げ場がなくなります。飾る場所を決めるだけでも印象は大きく変わります。

原因がわかれば、改善ポイントも明確に。自分の部屋を客観的に見て、「何が“狭見え”の原因かな?」と考えることから始めましょう。次の章で、具体的な配置のコツを見ていきましょう。

広く見せる家具配置の基本ルール

家具の高さをそろえて視線を通す

テレビボードやテーブルの高さを低めで揃えると、目線がスーッと奥まで届きます。背の高い収納は、壁の端にまとめると圧迫感が減ります。また、部屋の中央に背の高い家具を置くと空間を分断してしまうため、できるだけ低く、横長の家具を選びましょう。部屋の奥にかけて高さを下げていくと、より開放感を感じやすくなります。さらに、家具の上にはあまり物を置かず、照明や小物をバランスよく配置することで、自然な“抜け”を演出できます。

動線をふさがない配置を意識する

ドアから窓、ベッドからクローゼットなど、よく通る道は30〜60cmほどの幅をキープ。ラグや家具の脚をそのラインに重ねないだけでも歩きやすさが変わります。動線は“部屋の呼吸”のようなもの。無理に家具を詰めず、移動しやすい空間を意識しましょう。もしスペースが限られている場合は、キャスター付きの家具や折りたたみ式テーブルを選ぶと便利です。掃除のしやすさもアップし、清潔感を保ちやすくなります。

圧迫感を減らす“抜け”を作る

背もたれに隙間のあるチェア、脚が細いソファ、フレームの細いラックなど、“向こう側が見える”デザインを選ぶと軽やかに。観葉植物も葉が細めの種類だと、抜け感を保てます。家具の色を明るめで統一すると、影がやわらぎ、より広がりを感じます。インテリア小物も透明や淡いトーンを選ぶと、光を取り込みやすくなります。圧迫感を減らすポイントは“空気の通り道”を意識することです。

部屋の形に合わせた配置パターン

- 縦長の部屋:入口→窓へと高さをだんだん低く。窓周りは低い家具でまとめ、光を取り込みます。ベッドの向きを窓と平行にすると視線が通り、より広く見えます。

- 正方形の部屋:中央はなるべく空け、壁面に沿って家具をレイアウト。テーブルは楕円や円形にすると動きやすいです。コーナーに観葉植物やスタンドライトを置くと、奥行きが生まれ、部屋全体が柔らかく見えます。

収納をうまく溶け込ませるテクニック

色と素材を統一して“視覚のノイズ”を減らす

収納ボックスやファイルは2〜3色までに。床や壁に近い色を選ぶと、存在感がやさしくなります。布製やラタンなど、素材も統一すると整って見えます。さらに、取っ手やラベルのデザインもそろえると、より統一感がアップします。カラーボックスを布カバーやカーテンで目隠しするだけでも印象がガラリと変わります。小物を飾る際は、空間にリズムをつけるように高さや形を変えて配置すると、こなれた印象になります。

「見せる収納」と「隠す収納」を分ける

よく使う&見せても可愛い物(コスメ、アクセ、好きな本)はオープン棚へ。雑多になりがちなケーブル・書類・掃除道具はフタ付きへ。区別するだけで、片付けの迷いが減ります。さらに、“見せる収納”は季節ごとにテーマを変えて楽しむのもおすすめ。春は花やパステルカラー、秋はウッドや布素材など、季節感を取り入れることで飽きずに続けられます。“隠す収納”には中が見えないケースや引き出しを使い、余裕をもたせて収納するのがポイント。詰め込みすぎず、7〜8割収納を意識すると取り出しやすさも保てます。

壁や天井を活用して床面積を広く見せる

フックやウォールシェルフ、突っ張り式のラックで縦のラインを活かします。床が見える面積が増えるほど、広く感じられます。上方向の収納は、圧迫感を避けるために色を壁になじませるのがコツです。吊り下げラックやハンギングバスケットを使えば、空いた空間を有効活用しながらおしゃれな見せ方も可能です。天井付近に小さな棚をつけて季節のインテリアを飾れば、自然と視線が上に向かい、空間全体が伸びやかに見えます。

視覚効果でさらに広く見せるコツ

ミラー・カーテン・照明・ラグの使い方

- ミラー:窓の向かいに置くと光を反射し、奥行きが生まれます。全身ミラーは縦向きだと天井も高く見えます。さらに、複数の小さなミラーを並べて飾ると、アートのように楽しみながら広がり効果をプラスできます。フレームは細く明るい色を選ぶと、より軽やかな印象に。

- カーテン:天井付近から床すれすれまでの長め丈で、視線を上へ。色は壁に近い明るめが◎。レースカーテンを二重にすることで、日中の光をやわらかく取り込み、夜は透け感を抑えられます。柄を入れる場合は縦のラインを意識すると天井が高く見えます。

- 照明:天井照明+間接照明を組み合わせ、壁やコーナーをやさしく照らすと影が柔らかくなり、広く感じます。照明の高さを変えて配置すると、立体感が出てより奥行きを感じられます。温かみのあるオレンジ系の光はリラックス効果も。

- ラグ:小さめ&淡色で“面積の軽さ”を演出。柄は細かいものか無地が安心です。床の色と近いトーンにすると、部屋が一体化して広がりを感じやすくなります。素材はふんわりしたシャギーよりも、薄手で軽いコットンやリネンがベターです。

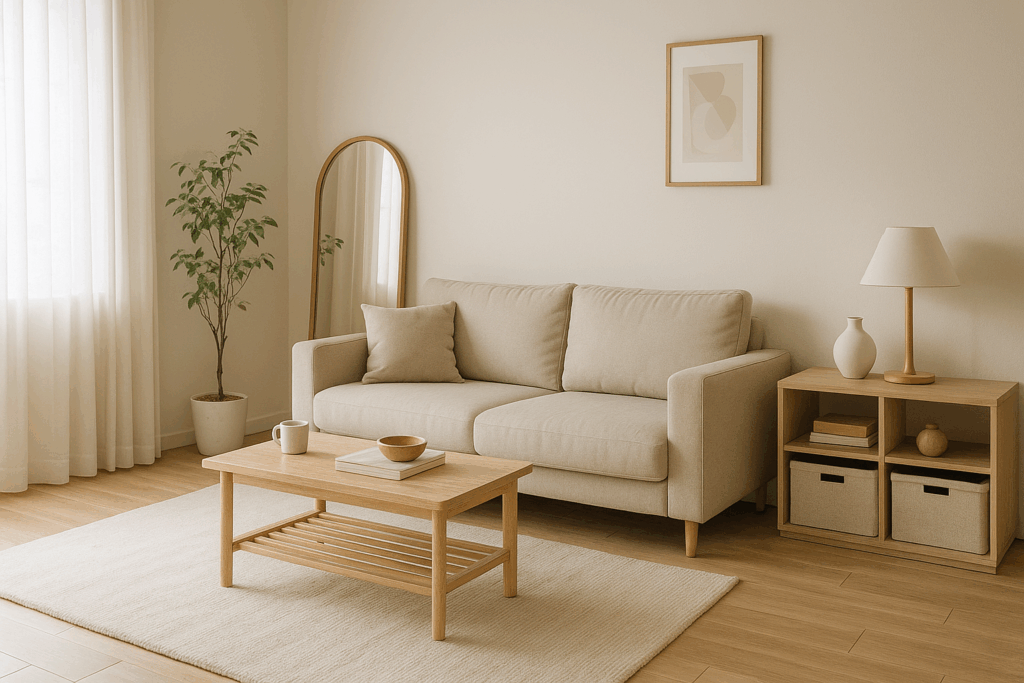

“色の明暗”や“素材の軽さ”で空間を広げる

明るい色(アイボリー、ベージュ、ライトグレーなど)は“膨張色”。大きな面(壁・カーテン・ラグ)に取り入れると、空間がふわっと広がります。素材はガラス・アクリル・リネンなど軽やかなものを。金具は細いものを選ぶと、よりスッキリ。さらに、色に少し光沢感をプラスすると、照明の反射で奥行きを感じられます。家具やファブリックを同系色でまとめつつ、クッションや小物でアクセントカラーを少し加えると、単調にならずバランスの取れた印象に。

狭い部屋でも過ごしやすくなるアイデア

「お気に入りのスペース」を1つ作る

読書用のチェア、ドレッサー周り、ベッドサイドなど、心が休まる“私の場所”を決めましょう。小さなテーブルと柔らかな灯りがあるだけで、毎日が少し特別に。お気に入りのアロマや小さな植物、お気に入りのマグカップなど、ほんの少しの工夫で癒やしの空間が完成します。お部屋の一角を“好きな自分でいられるスペース”にすることで、日常の疲れをリセットでき、部屋全体にも心地よいリズムが生まれます。

“片付けやすさ”を重視した暮らし方

片付けは“がんばる”より“迷わない”が大切。モノの住所を決める→戻すをセットで習慣化。帰宅後のルーティン(鍵→バッグ→部屋着→洗濯カゴ)を作ると、散らかり防止に。さらに、収納の中を小さな仕切りやボックスで区切ると、探し物が減り、片付けがもっとラクになります。出したら戻すというシンプルな行動をスムーズにするために、“一動作収納”を意識して、引き出しを開けなくても手が届く場所をつくるのもおすすめです。

定期的な“見直しタイム”を5分だけ

週に一度、5分だけ引き出しをチェック。使っていない物は手放す・ゆずる・しまうの3択に。こまめな見直しが、広々感のいちばんの近道です。できれば“曜日を決める”のがコツで、例えば金曜の夜や日曜の朝など、リラックスできる時間に行うと続けやすくなります。季節の変わり目には衣類やインテリアも見直して、今の自分に合うものを残すように意識しましょう。整理整頓が日常の一部になれば、狭い部屋でも過ごしやすさをずっと保てます。

まとめ

家具配置・収納・色使いを少し整えるだけで、ワンルームは驚くほど広く、心地よく見えます。大切なのは、モノを減らすより“見せ方を工夫する”こと。空間を整えることで、気持ちまで軽くなり、毎日の暮らしにもゆとりが生まれます。ちょっとした工夫や意識の変化が、お部屋を居心地のよい場所に変えてくれるのです。

今日できる小さな一歩から、あなたのお部屋にやさしい余白を増やしていきましょう。お気に入りのアイテムを丁寧に飾ったり、季節ごとに模様替えをしてみるのも素敵です。お部屋は“自分を映す鏡”。毎日を心地よく過ごすために、自分らしさと暮らしやすさのバランスを大切にしてみてください。