クローゼットの奥や引き出しの中に、「いつか使うかも」と思って取っておいたものはありませんか?買った当時は必要だったのに、気づけば何年も出番がない。それでも「もったいない」「まだ使えるから」と感じて、なかなか手放せない——そんな経験、きっと誰にでもあります。

でも、その“いつか”は、ほとんどの場合やって来ません。そして、使われないモノたちが、あなたの部屋のスペースや気持ちのゆとりを少しずつ奪っていきます。

今回は、“いつか使うかも”を無理なく手放すための3つのステップをご紹介します。初心者の方でもできるように、やさしく順を追って見ていきましょう。

なぜ「いつか使うかも」を手放せないのか?

「まだ使える」「高かった」「思い出がある」など、手放せない理由は人それぞれです。たとえば、洋服であれば「また流行が戻るかも」、食器であれば「来客用に使うかも」、雑貨であれば「何かに使えるかもしれない」——そう思って取っておくケースも多いですよね。

実はこの“もったいない”という気持ちは、心理的な防衛反応——「損失回避」という人間の本能に由来しています。人は「得をする喜び」よりも「失う痛み」を強く感じる性質を持っています。だからこそ、「手放したあとに後悔するかも」「もう手に入らないかもしれない」と感じると、行動を止めてしまうのです。

さらに、「使わなかったらどうしよう」と未来への不安を感じることもあります。しかし、ほとんどの場合、その“いつか”は来ないまま、モノはただ場所を取っていくばかり。この現実に気づくと、「本当に今の自分に必要なのか」を考えるきっかけになります。

つまり、手放せないのは“性格の問題”ではなく、“脳の仕組み”による自然な反応なんです。そう考えると、少し気持ちがラクになりますよね。まずは、自分を責めずに「そう感じるのは自然なこと」と受け止めてみましょう。そして、「それでも今の自分に合う持ち物を選びたい」と思えた瞬間が、片付けの第一歩です。

手放すメリットを知ると行動が変わる

モノを減らすことで、「探し物が減る」「掃除が楽になる」「部屋の印象が明るくなる」など、暮らしにうれしい変化が生まれます。たとえば、いつも探していた鍵やリモコンがすぐに見つかるようになったり、掃除機をかけるたびにモノをどかす手間が減ったり。目に見える変化だけでなく、モノが減ることで頭の中も整理されて、気持ちの切り替えがしやすくなるという人も多いです。

「モノが減る=管理の手間が減る」ことで、時間と気持ちの余裕が生まれます。つまり、片付けとは“モノを捨てる”ことではなく、“自分の時間を取り戻す”ことでもあります。少ないモノで暮らすことで、掃除や整理にかける時間が短くなり、その分「好きなこと」や「やりたいこと」に使える時間が増えます。

さらに、視覚的にもスッキリした空間は、居心地のよさを感じやすくなります。朝起きたときや帰宅したときに、整った空間が迎えてくれるだけで一日が気持ちよくスタートできるものです。

一つ手放すだけでも、空気がふっと軽くなるような感覚を味わえます。その瞬間、「これでよかった」という小さな満足感が生まれます。まずはその感覚を一度体験してみることが、次の一歩につながります。

「いつか使うかも」が片付けの敵になる理由

“いつか”というあいまいな未来を理由にすると、判断がどんどん先延ばしになります。「もしかしたら必要になるかも」「また使う時が来るかも」と考えるたびに、決断のエネルギーが消耗されてしまうのです。そしてその結果、モノが少しずつ積み重なり、気づけば片付けがどんどん重たく感じるようになります。

モノが多いと、それだけで判断のエネルギーを消耗します。毎日「どこにしまおう」「これは使うべきか」を考える小さな判断が積み重なることで、無意識のうちに疲れを感じることもあります。一方で、「今使うもの」に意識を向けると、迷いが減り、日々の生活がぐっとシンプルになります。

また、“いつか使うかも”という言葉は、実は自分への言い訳になっていることも。それを手放せないのは「もったいない」よりも「自分の選択を否定したくない」という気持ちが隠れている場合があります。しかし、過去の自分が選んだモノに感謝しつつも、「今の自分にはもう必要ない」と判断できた時、それは成長の証でもあるのです。

「今使うもの」だけに意識を向けることで、空間も心も整理されていきます。自分にとって“今必要なもの”を見つめ直す時間をつくりましょう。片付けとは単にモノを減らす作業ではなく、自分と向き合う大切な時間なのです。

手放しを進める3ステップ

1. 実際に使った回数を記録する

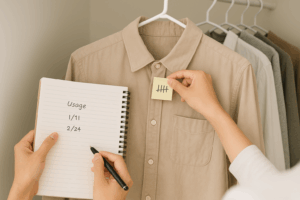

「使っていない」を“感覚”でなく“数字”で把握すると、より客観的に判断できます。最初のうちは、よく使うと思っていたアイテムほど意外と使っていないことに気づくかもしれません。たとえば、洋服ならクローゼットに着た日を記録する付箋を貼っておく、キッチン用品ならノートに「使用日」を簡単にメモするなど。1か月ごとに見返すと、「この1か月で使ったのはこれだけだったんだ」と数字ではっきり見えてきます。そうすることで、手放す判断に迷いが少なくなり、納得感を持って整理が進められます。また、記録する行為そのものが、モノを“意識して選ぶ”練習にもなります。

2. 仮置きボックスを作る

「今すぐ捨てなくてもいい」という安心感があると、手放しやすくなります。迷ったモノはとりあえず“仮置きボックス”に入れておきましょう。ボックスには日付を記入し、一定期間(例:1か月〜3か月)経過後に見直します。このときのポイントは、期間を過ぎてもその存在を忘れていた場合、「それほど必要なものではなかった」という証拠になることです。また、ボックスを1つに限定しておくと、収納スペースの目安になり、自然と取捨選択がしやすくなります。“一時保留”の仕組みを作ることで、迷いによるストレスが減り、心理的にも軽くなります。

3. 一定期間使わなければ思い切って手放そう

自分で期限を決めることが大切です(例:3か月・半年など)。期限が来たら、「本当に必要か?」を客観的に判断してみましょう。その際、「使っていない理由」を言語化するとさらに明確になります。たとえば「似たものがある」「使いにくい」「好みが変わった」など理由を見つければ、手放す決断がしやすくなります。

期限を決めて見直すときは、あらかじめチェックリストを用意しておくのもおすすめです。「このモノを使う場面が思い浮かぶか」「1年以上触っていないか」といった基準を設定することで、より客観的に判断できます。さらに、“期限を迎えたら必ず一度確認する”というルールを作ると、感情に流されにくくなります。

不要と感じたら、リサイクルショップや寄付、フリマアプリなどを活用して“次に使ってくれる人”へつなぐのもおすすめです。特に状態の良いモノであれば、誰かの役に立つ可能性があります。「捨てる」ではなく「誰かにバトンを渡す」と考えると、前向きに行動しやすくなります。また、フリマアプリを活用する場合は、写真をきれいに撮る・説明文を丁寧に書くなど、モノへの感謝の気持ちを込めるとよいでしょう。

誰かが大切に使ってくれると思うと、自然と前向きな気持ちで手放すことができます。そして、モノを循環させる意識を持つことで、次に何かを購入するときにも「本当に必要か」を考える習慣が身につきます。こうして、持ち物とより健やかな関係を築くことができるのです。

判断に迷ったときの考え方

「今の自分に必要か?」を基準に考えましょう。この問いかけはとてもシンプルですが、判断に迷ったときの大きな助けになります。一度立ち止まって「本当に今の自分の暮らしに必要?」と考えることで、過去や未来に縛られず、今の生活に焦点を当てられます。

「未来の自分は、今よりモノを減らしていたい」という視点で判断すると、自然と決断がしやすくなります。たとえば、「今の自分」と「理想の暮らし」を思い浮かべて比べてみましょう。どちらの自分が心地よく過ごしているかを想像すると、モノとの距離感が見えてきます。また、「残す」「手放す」の2択ではなく、「一時的に保管する」という選択肢を設けると気持ちが落ち着きます。こうした段階的な考え方が、迷いを減らす鍵になります。

さらに、思い出の品に関しては、感情が深く関わるため慎重になりますよね。そんな時は、「思い出を残す方法」を変えるだけで、手放すことがぐっと楽になります。たとえば、写真に撮って記録しておく、デジタルフォルダにまとめる、アルバムアプリに残すなど。また、すべてを残すのではなく、「特に心に残る1つだけ」を選んで残すのもおすすめです。そうすることで、思い出を大切にしながらも、物理的なスペースをスッキリと保てます。

そして何より大切なのは、「手放すこと=忘れること」ではないという意識です。過去の思い出を大切にしつつ、今の自分の生活をより心地よくするための選択をしていきましょう。

手放した後のスッキリを維持する工夫

「1日1捨」「月1見直し」など、小さな習慣を続けることで、無理なくスッキリを維持できます。たとえば、朝の5分だけ引き出しをチェックする、夜の片付けのついでに1つ不要なものを見直すなど、日常の中に組み込むと自然と続けられます。完璧を目指さず、「今日はこれだけできた」と自分をほめることも大切です。

片付いた空間は、自然と行動を軽やかにしてくれます。机の上が整っていると仕事や家事に取りかかりやすくなり、思考も整理されやすくなります。また、モノが少ないことで掃除が簡単になり、日々の暮らしがよりシンプルで心地よいものになります。

SNSや日記で“手放し記録”をつけるのも楽しく続けるコツです。写真で残したり、どんなモノを手放したかを文章でまとめたりすると、自分の変化を実感できます。時々その記録を振り返ると、「これだけ整理できたんだ」と達成感が得られ、モチベーションの維持にもつながります。

まとめ&次に読みたい関連記事リンク

この記事のまとめ

- 「“いつか使うかも”は手放せる」だけでなく、「手放すことは自分を大切にする選択でもある」という意識を持つことが大切です。

- 「仮置き・期限・客観視がポイント」に加えて、日常的に見直す習慣を続けることで、無理なくスッキリを維持できます。

- 手放した後の空間には、自然と新しい風が入ってきます。好きな小物を飾ったり、ゆっくりお茶を楽しむ時間を作ったりと、暮らしを心地よく整える楽しみも生まれます。

- もし迷うことがあっても、「完璧を目指さない」「できることから始める」という柔軟な気持ちを忘れないようにしましょう。