毎日仕事や家事に追われる中で、「片付けなきゃ」と思いながらもなかなか進まないことってありますよね。やる気はあるのに、気づけばまた散らかってしまう…。そんなときは、実は“片付けの順番”を見直すことで、驚くほどスムーズに進むようになります。この記事では、「整理」「整頓」「収納」の本当の違いと、正しい順番で進めることで得られるメリットを、初めて片付けに取り組む方にもやさしく解説します。

整理・整頓・収納の違いを理解しよう

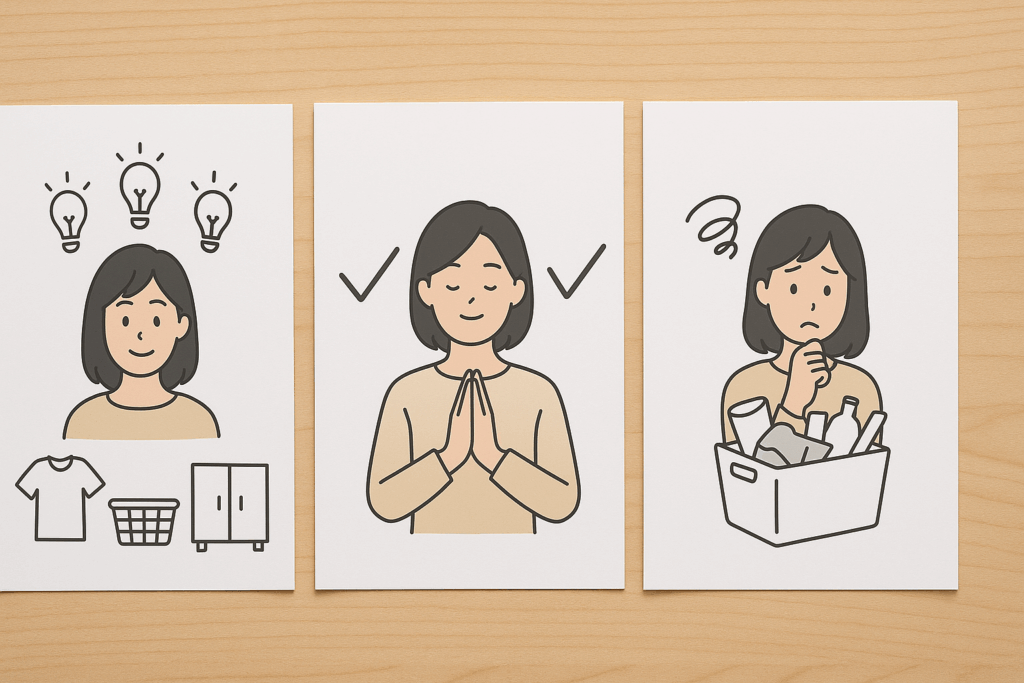

「整理」=不要なモノを減らす行動

片付けの第一歩は“整理”。整理とは、モノを選び取ることです。家の中を見渡してみると、「なんとなく置いてあるけど使っていないモノ」が意外と多いもの。例えば洋服なら、「もう着ていない」「サイズが合わない」「デザインが古い」といったものを見直してみましょう。キッチン用品や書類、コスメなども同じで、使っていないモノを抱え込むと、生活スペースが圧迫されてしまいます。

整理のコツは、「今の自分に必要かどうか」で判断すること。「いつか使うかも」という考えは、モノを溜め込む原因になりがちです。使う予定が明確でないものは思い切って手放しましょう。さらに、季節ごとに見直す習慣をつけると、常に心地よい空間を維持できます。思い切って手放すことで、心も空間も軽くなり、次のステップである整頓がぐっとラクになります。

「整頓」=使いやすく配置する行動

整理でモノを減らしたら、次は“整頓”。ここでは「残したモノをどう配置するか」を考えます。整頓の目的は“使いやすくすること”。よく使うモノはすぐ手に取れる場所に、たまに使うモノは上の棚や奥の方に置くなど、生活動線を意識すると片付けが続きやすくなります。さらに、色や形を揃えることで見た目にもスッキリとした印象を与えることができます。

また、整頓は「見た目を整えること」だけではありません。使う人の生活スタイルに合わせて置き場所を決めることが大切です。例えば、子どもがいる家庭なら「子どもの目線の高さ」に収納するなど、使う人に合わせることで、家族みんなが片付けやすくなります。職場や書斎であれば、作業効率を考えて文房具や資料の位置を決めると、仕事の流れもスムーズになります。整頓は日常生活の動きをスムーズにするための工夫でもあるのです。

「収納」=しまう・維持するための仕組みづくり

そして最後のステップが“収納”。ここで初めて収納グッズやボックスの出番です。収納は、片付けた状態を「維持するための仕組み」を作る作業。どこに何があるのかが一目でわかるようにすることで、散らかりにくい環境を作ります。ラベルをつけたり、カテゴリごとに分けて収納するのも効果的です。

よくある失敗は、整理も整頓も終わっていないうちに収納グッズを買ってしまうこと。必要なモノがまだ定まっていないと、結局“モノを詰め込む箱”になってしまいます。収納を考えるときは、「出しやすく、戻しやすい」仕組みを意識しましょう。例えば、よく使う文房具はデスクの引き出しの手前に置く、掃除用品は使う場所の近くにまとめておくなど、行動と収納場所をリンクさせることがコツです。整理と整頓を終えてから収納することで、本当に使いやすい仕組みが完成します。

順番を守ると片付けがラクになる理由

「整理→整頓→収納」という順番は、実は人の思考と行動の流れに沿った自然なプロセスです。まず整理で不要なものを減らすと、判断する量が減り、次の行動に移りやすくなります。視界がスッキリすると、モチベーションを保ちやすくなります。

さらに、整理によって生まれた「空間の余裕」は、気持ちの余裕にもつながります。余白があると“どこに何を置こう”と考える時間や思考の幅も広がり、暮らしに柔軟性が生まれます。反対に、モノが多いままだと判断力が鈍り、片付けに対して抵抗を感じやすくなります。このように、順番を守ることは心の整理にもつながるのです。

また、この順番を守ることで「使いやすい→戻しやすい」流れができ、片付けが長続きします。結果的にリバウンドを防ぎ、維持管理が格段にラクになります。例えば、整理して整頓した後に収納を行うと、“使う→戻す”の動作がスムーズになり、散らかりにくい生活リズムが身につきます。

さらに、順番を意識することで時間の無駄も減ります。探し物が見つからないという小さな手間が減るだけでなく、「次に何をすればいいか」が明確になるため、片付けへの行動エネルギーを無駄なく使えます。心理的にも、“片付けは面倒”という思い込みが減り、“できた!”という成功体験が積み重なっていくのです。毎日の生活がより穏やかで気持ちのいいものになります。

逆順にやると失敗する典型パターン

「かわいい収納グッズを見つけたから買っておこう」──これはよくある落とし穴です。目的が決まっていないまま収納用品を買うと、結局“詰め込み収納”になり、使いづらさが増してしまいます。収納グッズは片付けの最後に選ぶことが大切です。

「とりあえず詰め込む」という行動も、混乱を招く原因です。収納場所に空きがなくなってしまい、どこに何を置いたのかがわからなくなります。結果的に、モノを探す時間が増え、片付けが面倒に感じてしまうことも。

また、「整頓から始める」パターンも失敗しやすいです。不要なモノを残したまま並べ替えても、すぐに元の状態に戻ってしまいます。根本的な原因を解消するためには、まず“モノを減らすこと”から始めましょう。

整理→整頓→収納をうまく回すコツ

片付けは、完璧を目指すより「少しずつ」が続けやすさのポイントです。いきなり家全体を片付けようとせず、「今日は机の引き出しひとつ」「バッグの中だけ」といった小さな範囲から始めてみましょう。達成感を積み重ねることで、自然と次に進む意欲がわいてきます。

また、使う頻度や生活動線を意識してモノを分けることも大切です。「毎日使う」「週に1回使う」「年に数回しか使わない」と分類するだけで、置き場所が明確になります。さらに、片付けを維持するコツは“戻しやすさ”を優先すること。見た目よりも使いやすさを意識しましょう。

収納グッズを選ぶときは、「見せる収納」と「隠す収納」を使い分けるのもおすすめです。よく使うモノは取り出しやすく、見た目もすっきりする収納を。あまり使わないモノは、クローゼットや引き出しの奥にまとめるなど、自分の暮らし方に合わせて工夫してみてください。

まとめ|順番を守れば「片付け上手」は誰でもなれる

片付けが苦手だと感じている方も、正しい順番を意識するだけで、驚くほどスムーズに整理整頓ができるようになります。「整理→整頓→収納」という3ステップを踏めば、散らかりにくく、気持ちまでスッキリするお部屋が手に入ります。たとえ最初は時間がかかっても、手順を守ることで自然と片付けのリズムが身につき、日常生活の中での小さな動作も整っていきます。

片付けはセンスではなく“方法”の問題です。焦らず、できる範囲から始めることが大切。例えば、朝の10分だけ整理時間を設けたり、週末に1か所だけ整えるなど、自分に合ったペースで取り組むのがおすすめです。続けていくうちに、「気づけば散らからなくなっていた」と実感する瞬間が訪れるはずです。

さらに、片付けは心の状態にも影響を与えます。整った空間にいると、自然と気持ちが落ち着き、集中力が上がるといわれています。小さな成功体験を積み重ねることで、自己肯定感も高まり、日常生活に前向きな変化が生まれます。

まずは今日、「引き出しひとつの整理」から始めてみませんか?あなたのペースで進める片付けは、心にも優しく、暮らしをより豊かにしてくれます。小さな行動が、心地よい毎日への大きな一歩となるでしょう。